7つの瞑想法とその効果

ストレス、不安感、そして何をしてもコントロールできない気持ちを抱える多くの人が、瞑想を取り入れ始めています。

瞑想と言っても、様々な異なる瞑想法があるため、瞑想について理解をし、自分に合うものを選ぶのが最善の方法です。

ここでは瞑想の種類と効果、そしてどういった人に瞑想が合うのかをご紹介します。

瞑想の種類

1.原音の瞑想

原音の瞑想とはマントラを基本にした瞑想です。

マントラとは何でしょう?

マントラとは、頭の中で繰り返し唱える、意識を震わせる音、言葉、フレーズの事です。

一番よく知られているのは「むんんんんん。。。」という低い音です。これをする事で、現実から意識を遠ざけます。

たとえ気まぐれで思い付いた音をマントラとして使ったとしても、それが神聖な音であることに変わりはありません。

古代からそうやって続いてきた、意味のあることなのです。

原音の瞑想は、あなたとあなたの意識の中にある雑音との間に距離を作りだし、心を落ち着かせてくれます。

2.ヴィパッサナー瞑想

ヴィパッサナー瞑想は観察する瞑想と言われています。

これは鼻からの呼吸、自分の考えや感情に意識を集中するものです。

その考えや感情が良い事か悪い事かの判断をしたり考えたりするのではなく、ただ観察するのです。

ヴィパッサナー瞑想をすると物事の良し悪しを区別することなく、ただ受け入れ、全てを見通ることが出来るようになります。

周りで起きている出来事に目を開き、理解することが出来るようになるのです。

こちらもご覧ください:何かを学ぶとき、口ではなく目と心を開くことが大切です

3.座禅の瞑想

座禅の瞑想は「禅」とも呼ばれており、呼吸に集中するものです。禅とヴィパッサナーの瞑想には大きな違いがあります。

禅は鼻からの呼吸ではなく、お腹の動き、腹式呼吸を重視します。

背筋をまっすぐに伸ばして座り、顎を引き、手をお腹の上に置きます。

座禅の瞑想は、頭に浮かぶ考えをただ見つめることを教えてくれます。次々と浮かぶ考えをただ観察し、解き放つのです。

4.メッタ瞑想

メッタ瞑想は慈悲の瞑想とも呼ばれており、チベット仏教がベースとなっています。それは慈悲と思いやりの瞑想です。

他人の気持ちに寄り添い共感することが出来るようになります。人生をより豊かなものにしてくれ、自分自身と他人、どちらも受け入れることが出来るようになります。

自己評価の低い人や完璧主義者、自己批判の強い人などに、この瞑想法をお勧めします。

5.クンダリーニ瞑想

クンダリーニ瞑想には意識を目覚めさせるという目的があります。瞑想しながらマントラや読経を行い、「無意識」と向き合います。

この瞑想は脊柱に意識を集中します。クンダリーニのエネルギーは腰周りに存在します。

マントラや読経を行う時、脊柱に存在するエネルギーを解き放ち、意識を目覚めさせます。更に進むと開眼することが出来るのです。

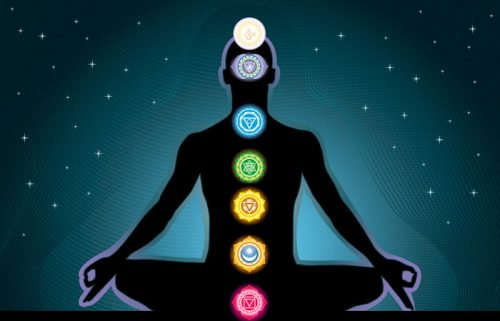

6.チャクラ瞑想

ヒンズー教では、人間には6つのチャクラがあると言われています。これは体全体に振り分けられているエネルギーの中心です。

この瞑想は、音、手の位置、視覚化に集中し、体全体に繋がるそれぞれのチャクラに集中するものです。

こちらもご参考に:チャクラとは? 何に役立つの?

7.トンレン瞑想

最後にご紹介するのがトンレン瞑想です。

苦しみと向き合い、痛みを受け入れ、自分自身を解放する助けとなります。

たいていの人は苦しい事や傷つくことから逃げようとしがちですが、これは事態を悪化させてしまいます。

この瞑想は、その状況に向き合い闘う道を示してくれます。

トンレン瞑想は否定的な気持を取り除き、思いやりと共感の心を与えてくれます。呼吸にも特に気遣う必要があります。

ご紹介したこれらの瞑想法を試したことがありますか?

どの瞑想も素晴らしい効果がありますが、その中でも集中する要因がそれぞれ違っています。

自分が必要としていること、何を癒されたいのかなどを考えて、自分に合った瞑想法を選びましょう。

引用された全ての情報源は、品質、信頼性、時代性、および妥当性を確保するために、私たちのチームによって綿密に審査されました。この記事の参考文献は、学術的または科学的に正確で信頼性があると考えられています。

- Zeidan, F., Johnson, S. K., Diamond, B. J., David, Z., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief mental training. Consciousness and Cognition. https://doi.org/10.1016/j.concog.2010.03.014

- Frewen, P., Rogers, N., Flodrowski, L., & Lanius, R. (2015). Mindfulness and Metta-based Trauma Therapy (MMTT): Initial Development and Proof-of-Concept of an Internet Resource. Mindfulness. https://doi.org/10.1007/s12671-015-0402-y

- Grilley, P. (2007). Chakra theory and meditation. Miscellaneous.

- McKnight, D. (2012). Tonglen Meditation’s Effect on Levels of Compassion and Self-Compassion: A Proof of Concept Study and. Upaya.Org.

このテキストは情報提供のみを目的としており、専門家との相談を代替するものではありません。疑問がある場合は、専門家に相談してください。